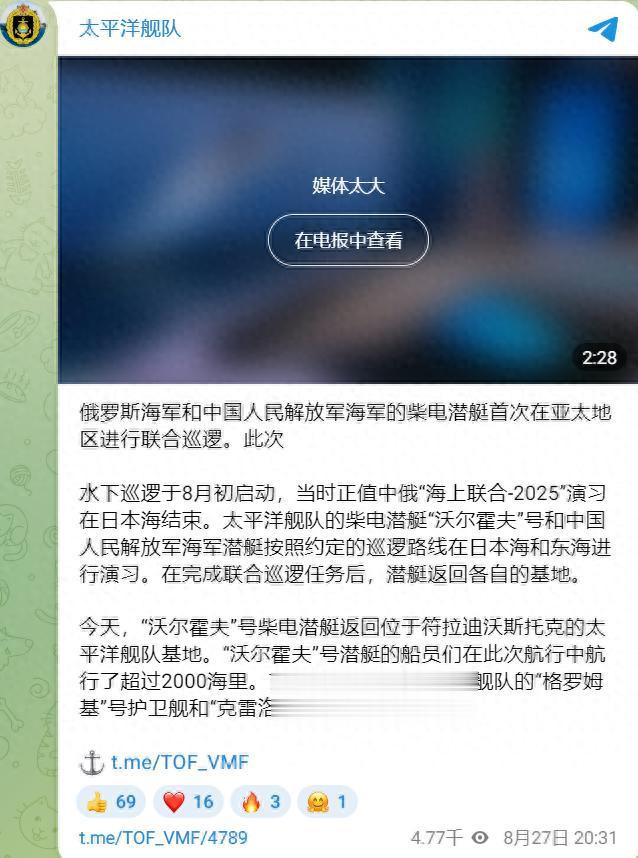

8月27日,俄罗斯太平洋舰队通过社交媒体高调宣布,中俄两国海军潜艇首次在亚太地区完成联合巡逻。这一行动被视作两国军事合作史上的“里程碑”,引发了国际社会的广泛关注。

根据俄太平洋舰队披露的信息,这次联合巡逻从8月初开始,刚好紧接着8月1日至6日的中俄“海上联合-2025”演习。演习期间,中俄海军在日本海重点练了反潜、防空和锚地防御等实战科目,演习一结束,双方就迅速转入了联合巡逻模式。

巡逻的路线从日本海一直延伸到东海,覆盖了亚太地区的关键水域。俄方这次派出的是“沃尔霍夫”号潜艇(编号B-603),属于改进型基洛级潜艇,北约还给它起了个外号叫“黑洞”——它的声学特征特别低,很难被探测到。而且它装备了“口径”巡航导弹、重型鱼雷和先进声呐系统,不管是反舰、反潜,还是对地打击任务,都能胜任。

虽然俄方没提中方参与巡逻的潜艇型号,但美国海军学会(USNI)通过分析8月初的图像数据推测,中方很可能派出的是“长城210”号潜艇。这艘潜艇是中国在1997年到2005年之间从俄罗斯采购的改进型基洛级,同样有“低噪音”的特点,还搭载了重型鱼雷和反舰导弹,攻防能力都很全面。

巡逻期间,中俄双方的潜艇都有一支联合舰队在旁边支援。支援兵力里,俄罗斯这边有“响亮”号护卫舰、“阿德米拉尔·特里布茨”号反潜舰;中国这边则派出了“乌鲁木齐”号驱逐舰和“西湖”号潜艇救援舰。

更值得关注的是,两国的救援船——俄罗斯的“伊戈尔·别洛乌索夫”号和中国的“西湖”号,还专门进行了潜艇救援演练,从这能看出双方已经有了很高水平的协同能力。巡逻结束后,“沃尔霍夫”号总共航行了超过2000海里,返回了俄罗斯的符拉迪沃斯托克;中方潜艇也顺利回到了自己的驻泊基地。

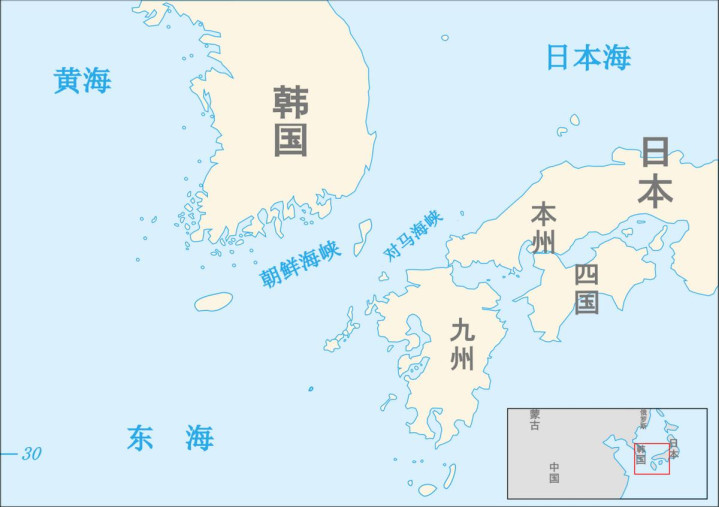

有意思的是,日本海上自卫队在8月13日到15日期间,也监测到了中俄舰艇穿越朝鲜海峡(对马海峡)的动向。8月13日当天,日本海自通报说,发现中国的“乌鲁木齐”号驱逐舰和“西湖”号救援舰从日本海出发,南下穿越对马海峡进入了东海;到了第二天,俄罗斯的“沃尔霍夫”号潜艇以水面航行的状态通过了对马海峡,后面还跟着俄罗斯的“响亮”号护卫舰和“福季·克雷洛夫”号救援拖船。

不过仔细看日本海自的报告就会发现,他们只提到了俄方的潜艇,对中方潜艇一字没提。这背后的原因很可能是:中国潜艇全程都在水下潜航,而且成功避开了日本的声呐探测,让日本海自根本没发现它的踪迹。

这次潜艇联合巡逻,和之前中俄的水面舰艇、空中联合巡航比起来,意义完全不一样。

先说说过去的情况:从2021年开始,中俄开展的联合海上巡逻主要是驱逐舰、护卫舰这类水面舰艇。比如2021年10月,两国一共10艘军舰第一次绕着日本列岛航行了一周,当时就引起了国际防务界的广泛关注。而空中联合巡航更早,从2019年就开始了,多次出动俄罗斯的图-95MS和中国的轰-6K轰炸机,甚至在去年7月还飞到了美国阿拉斯加防空识别区,让美军高度紧张。

虽然这些行动确实有威慑力,但水面舰艇和飞机有个明显的缺点——容易被雷达和卫星追踪,隐蔽性比较有限。

而潜艇巡逻的“隐秘性”就很高了,尤其是在复杂的水下环境里,潜艇本身的低声学特征让它很难被发现,而且要让两国潜艇配合行动,还得在通信、导航、敌我识别这些关键环节实现高度协同。这种技术难度和双方需要的信任程度,比水面、空中行动高多了。

这次俄方的“沃尔霍夫”号潜艇和中方潜艇,在日本海、东海这种水文条件复杂的海域里行动,对敌方的反潜力量来说,无疑是个巨大的挑战。再加上巡逻期间还同步进行了救援演练,这说明中俄已经具备了在紧急情况下协同救援的能力——这可是军事合作里非常深入的体现。

这种覆盖水下、水面、空中的全方位军事合作,不只是提升了中俄海军的作战协同性,更意味着两国在亚太地区的战略威慑,已经形成了“多维度覆盖”的格局。

从地缘政治的角度看,这次联合巡逻还向美国及其印太盟友释放了强烈信号。

要知道,亚太地区,尤其是日本海和东海,是美日韩军事同盟的核心区域。美国第七舰队常年驻扎在日本横须贺,韩国海军在济州岛有基地,日本海上自卫队更是以“反潜能力强”为特点。中俄偏偏选择在他们家门口开展潜艇联合巡逻,显然是对美日韩推行的“印太战略”的直接警告。

特别是朝鲜海峡(对马海峡),它是连接日本海和东海的“咽喉要道”,平时美日韩的军舰、潜艇经常在这里活动。而中俄潜艇联合穿越这个海峡,相当于展示了一个能力:两国有办法在美方“家门口”展开隐秘行动,这无疑会削弱美国舰艇在这片水域活动的自信心。

尤其是在当前乌克兰冲突还在持续、台海局势又比较紧张的背景下,中俄这次的潜艇联合巡逻,无疑让美国在印太地区的战略部署面临更大压力。可以预见,要是未来中俄进一步把核潜艇纳入联合行动,那威慑力必然会成倍提升,美国和日本更要睡不着了。

杠杆炒股配资平台,股票配资神器,盈昌优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:民间配资促进非居民终端销售价格及时反映市场供需变化

- 下一篇:没有了